Was ist Corporate Venturing (und warum es in der Praxis oft scheitert)

Corporate Venturing bedeutet, dass etablierte Unternehmen Startups gründen, in sie investieren oder mit ihnen zusammenarbeiten, um neue Wachstumschancen zu erschließen und Marktveränderungen frühzeitig zu begegnen.

Corporate Venturing ermöglicht es Unternehmen, schneller als über klassische F&E auf neue Technologien, Geschäftsmodelle und externe Talente zuzugreifen. Es hilft Innovationsverantwortlichen, auf Disruptionen zu reagieren, angrenzende Märkte zu erschließen und das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.

Denn bahnbrechende Neuerungen intern zu entwickeln dauert oft länger (und ist risikoreicher), als mit einem Startup zusammenzuarbeiten, das bereits daran arbeitet.

Vorteile für Innovationsverantwortliche:

Venturing ist heute keine Kür mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit – insbesondere in Branchen mit kurzen Innovationszyklen und ständiger Disruption.

Doch um zu funktionieren, braucht es mehr als Investitionen: Es braucht Ausrichtung und gemeinsame KPIs zwischen Unternehmen und Startups.

(Mehr dazu finden Sie in unserem Leitfaden zur Zusammenarbeit zwischen Startups und Unternehmen.)

Jedes Modell verfolgt unterschiedliche Ziele – von interner Innovationsförderung bis zur Erschließung neuer Märkte durch externe Kooperation.

Direkte Investitionen in Startups (meist über eigene Fonds), um Zugang zu neuen Technologien, Märkten oder Geschäftsmodellen zu erhalten.

Programme, die Frühphasen-Startups mit Finanzierung, Mentoring und Unternehmensressourcen unterstützen. Ideal, um vielversprechende Startups frühzeitig zu erkennen und mitzugestalten.

Zusammenarbeit ohne Kapitalbeteiligung, z. B. zur gemeinsamen Produktentwicklung, für Pilotprojekte oder Markttests – ohne Eigentumsfragen.

Zeitlich begrenzte Initiativen, die externes Talent (Startups, Entwickler:innen, Studierende) einbinden, um konkrete Probleme zu lösen oder kreative Ideen zu generieren.

Übernahmen oder teamorientierte Deals, um schnell neue Kompetenzen, Technologien oder Teams zu integrieren.

➞ Die Wahl des richtigen Ansatzes hängt vom Ziel ab: schnellere Marktreife, Aufbau interner Innovationsfähigkeit oder der Wunsch, disruptive Trends frühzeitig zu erkennen. Reife Venturing-Strategien kombinieren oft mehrere dieser Modelle.

Die Wahrheit ist, dass die meisten Partnerschaften zwischen Unternehmen und Start-ups die Erwartungen nicht erfüllen, ganz gleich, ob es ein Budget und eine Beteiligung gibt. Und es ist selten die Schuld des Startups, denn die Probleme liegen nicht extern, sondern intern.

Das bedeutet, dass selbst bei den besten Absichten viele Unternehmensgründungen ins Stocken geraten, bevor sie wirklich etwas bewirken können.

Typische Stolpersteine:

Ohne Prozesse für Onboarding und Zusammenarbeit verzetteln sich Initiativen in Rechtsprüfungen, Compliance oder Beschaffung.

Startups sind schnell, Corporates langsam. Wenn Erfolgskriterien nicht früh abgestimmt werden, entstehen Spannungen.

Viele Startups stecken in ewigen Pilotprojekten fest, weil es keinen Weg zur Skalierung gibt – kein Buy-in, keine Zuständigkeiten, kein Plan.

Ohne schnelle Rückmeldung entsteht Frust. Unklare Verantwortlichkeiten führen zu Verzögerungen auf beiden Seiten.

Fazit: Ohne Struktur, Klarheit und unternehmensweite Unterstützung bringen selbst die besten Ideen keine Wirkung.

Erfolgreiche Programme behandeln Startups nicht wie Lieferanten, sondern wie strategische Partner – von Anfang an.

So gelingt der Aufbau:

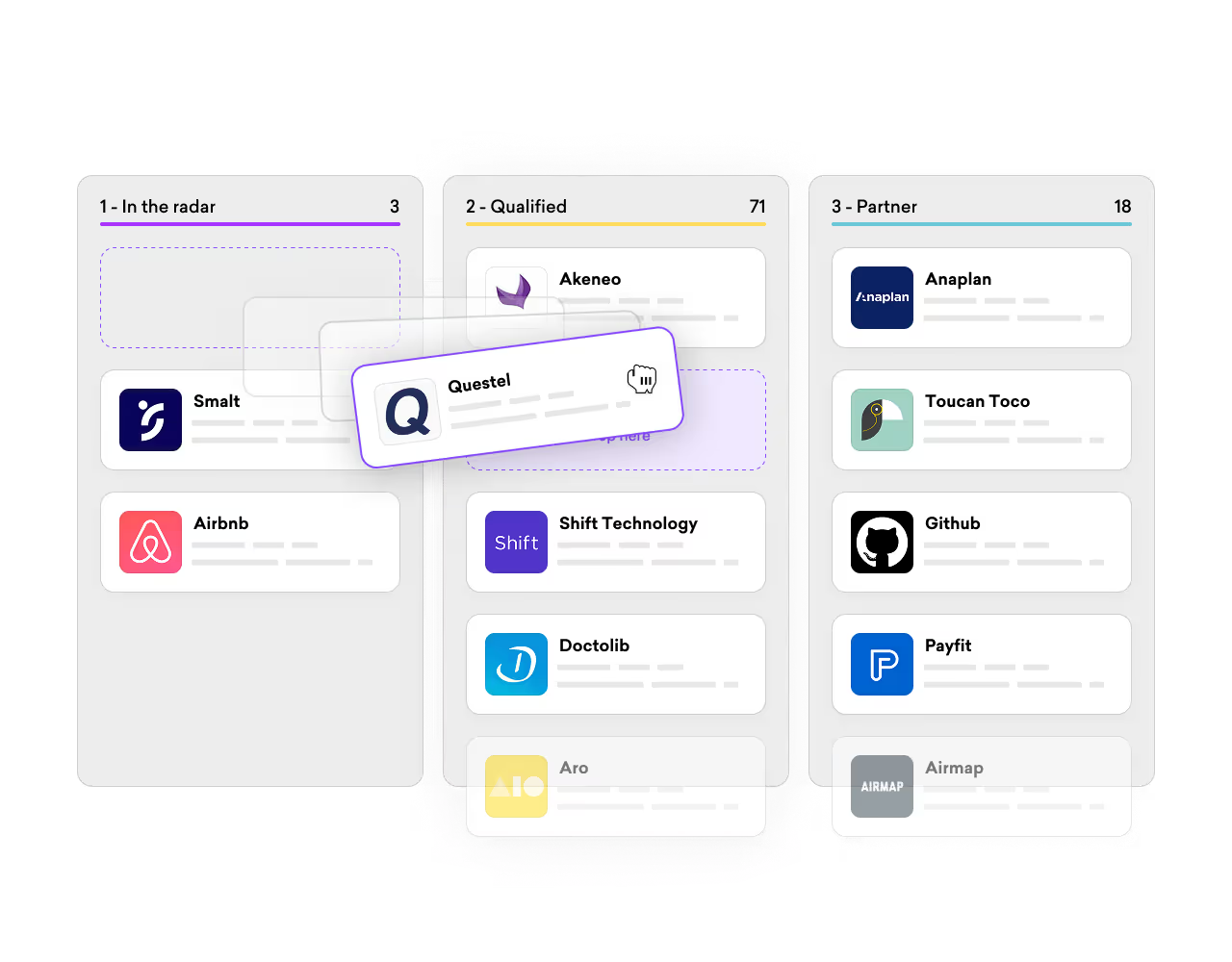

Plattformen wie innosabi Startup helfen Ihnen, Startup-Aktivitäten über eine einheitliche Plattform zu verfolgen und zu messen. Auf diese Weise können Sie Ihr internes und externes Netzwerk ausgewählter Startups leicht organisieren, überprüfen und nachverfolgen.

Das bedeutet: keine verstreuten Tabellen, keine Ad-hoc-Updates und kein als Fortschritt getarntes Innovationstheater mehr.

Wie bereits in diesem Artikel erwähnt, starten viele Programme mit einem starken Fokus auf das Scouting von Startups und das Aufsetzen erster Pilotprojekte – verlieren aber schnell an Schwung, weil es an soliden internen Grundlagen fehlt.

Was verstreute Einzelmaßnahmen von nachhaltigem Impact unterscheidet, ist vor allem eines: Orchestrierung.

Anders gesagt: Erfolgreiche Venturing-Programme setzen nicht auf ad-hoc-Erfolge. Sie bauen ein skalierbares System auf.

So sieht das in der Praxis aus:

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl der richtigen KPIs für Ihr Innovationsprogramm?

In unserem Guide finden Sie die wichtigsten Kennzahlen – und wie Sie sie effektiv nutzen, um Fortschritte zu messen, Stakeholder zu überzeugen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Jetzt unseren KPI-Guide entdecken.

Merkmale erfolgreicher Programme:

Weitere Tipps zur Etablierung einer starken Innovationskultur.

Zwei Erfolgsbeispiele für Corporate Venturing:

Beide Programme zeigen: Mit interner Ausrichtung, schnellen Prozessen und Executive Buy-in gelingt nachhaltiger Erfolg.

Open Innovation umfasst die Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg – z. B. mit Unis, Kund:innen oder Startups.

Corporate Venturing konzentriert sich gezielt auf Startups und umfasst Beteiligungen, Inkubatoren oder Pilotprojekte.

Nein. Viele Kooperationen erfolgen ohne Beteiligung – über Pilotprojekte, Challenges oder Partnerschaften.

Optimal sind 8–12 Wochen mit klaren Bewertungskriterien. Längere Zeiträume gefährden Dynamik und Interesse.

Corporate Venturing funktioniert dann, wenn Unternehmen Strukturen schaffen, die Geschwindigkeit, Vertrauen und langfristige Zusammenarbeit ermöglichen. Erfolgreiche Leader verankern Startup-Partnerschaften im Unternehmen – nicht nur daneben.

Sie schaffen Klarheit, reduzieren Reibung und machen Innovation wiederholbar.