Das zentrale Ziel jedes Unternehmens, unabhängig von der Branche, ist es, wettbewerbsfähiger zu werden. Eine höhere Rentabilität kann durch Effizienzsteigerung und innovative Produkte erzielt werden. Je wettbewerbsfähiger ein Unternehmen ist, desto besser kann es sich am Markt behaupten – und genau hier kommt Innovation ins Spiel.

Doch Innovation ist nicht schwarz-weiß. Innovative Projekte entstehen aus der Zusammenarbeit interner und externer Akteure. Am Ende geht es darum, das Unternehmen langfristig widerstandsfähiger und konkurrenzfähiger zu machen.

Innovation ist daher keine Option mehr – sie ist eine Frage des Überlebens. Gerade in 2025, wo Märkte und Technologien sich rasant verändern, zeigt sich, wie entscheidend Innovation für nachhaltiges Wachstum und den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist.

Aber was genau bedeutet Innovation – und warum ist sie so relevant?

Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie Innovation funktioniert, welche Rolle sie in der heutigen Geschäftswelt spielt und welche Ansätze Unternehmen nutzen können, um Innovationsprojekte erfolgreich umzusetzen.

Was ist Innovation?

Innovation bedeutet, neue Ideen, Methoden, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die für das Unternehmen und seine Kunden einen Mehrwert schaffen.

Es geht darum, kreativ zu denken, Probleme zu lösen, Prozesse zu verbessern und der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein – oder Gefahr zu laufen, den Anschluss zu verlieren.

Ob es sich um ein bahnbrechendes Produkt, einen neuen Marketingansatz oder optimierte Abläufe handelt: Innovation ist der Schlüssel, um Unternehmen relevant und erfolgreich zu halten.

Aber: Innovation will durchdacht sein.

Verschiedene Arten und Ansätze der Innovation

Es gibt zahlreiche Bereiche und Methoden, mit denen Unternehmen ihre Innovationskraft steigern können:

| Technologische Innovation: Einsatz neuer Technologien, um Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse effizienter und kundenorientierter zu gestalten.

| Prozessinnovation: Optimierung von internen Abläufen, um Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern.

| Produktinnovation: Entwicklung neuer oder verbesserter Produkte, die sich an veränderten Kundenbedürfnissen und Markttrends orientieren.

| Serviceinnovation: Verbesserung der Kundenbetreuung und -bindung durch innovative Serviceansätze, die das Unternehmen von der Konkurrenz abheben.

Innovation in der Wirtschaft

Gehen wir näher darauf ein, warum Innovation nicht nur wichtig ist – sie ist die Seele, die Unternehmen am Leben hält.

Warum Innovation der Schlüssel zum Erfolg 2025 ist

Warum ist Innovation so essenziell? Gute Frage!

Innovation hilft Unternehmen, die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Kunden zu verstehen und darauf einzugehen.

Wer kontinuierlich innoviert, bleibt nicht nur relevant, sondern gewinnt auch langfristig das Vertrauen seiner Kunden. Unternehmen, die Trends setzen, stehen oft an der Spitze ihres Marktes.

Darüber hinaus ist es wahrscheinlicher, dass Unternehmen, die innovativ sind, nachhaltig wachsen und langfristig erfolgreich sind. Und warum? Weil Innovationen die Expansion in neue Märkte fördern, Produktverbesserungen vorantreiben und neue Kunden anziehen.

Auf der anderen Seite sind Unternehmen, die nicht innovativ sind, anfälliger für Disruption. Aus diesem Grund können Unternehmen, die sich der Innovation verschrieben haben, ihrer Zeit voraus sein und die Risiken mindern, die mit Marktveränderungen und technologischem Fortschritt verbunden sind.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

| Nachhaltiges Wachstum: Innovation eröffnet neue Märkte, verbessert bestehende Produkte und zieht neue Kunden an.

| Anpassungsfähigkeit: Unternehmen müssen sich schnell an Veränderungen der Technologie, der Markttrends und der Verbraucherpräferenzen anpassen, und Innovation ermöglicht es Unternehmen, flexibel zu bleiben.

| Umsatzwachstum: Die Einführung innovativer Produkte oder Dienstleistungen kann neue Einnahmequellen erschließen und Marktchancen erweitern. Sie ermöglicht es Unternehmen, unerforschte Märkte zu erschließen und neue Marktanteile zu erobern.

| Kosteneffizienz: Innovation bedeutet auch, Prozesse zu optimieren und Ressourcen effektiver zu nutzen.

| Mitarbeiterzufriedenheit: Eine innovationsfreundliche Kultur inspiriert Mitarbeitende, sich kreativ einzubringen, und steigert die Motivation.

Was den Erfolg von Innovationsprojekten in Unternehmen beeinflusst

Innovation in Unternehmen ist kein Schwarz-Weiß-Phänomen. Drei wesentliche Faktoren können den Erfolg beeinflussen.

| Reifegrad: Der Reifegrad eines Unternehmens wirkt sich auf seinen Innovationsansatz aus. So können etablierte Unternehmen andere Innovationsprozesse haben als Start-ups.

| Markt: Das Wettbewerbsumfeld, Markttrends und Kundenbedürfnisse spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Innovationsstrategien und Projektergebnissen.

| Unternehmen: Organisationsstruktur, Kultur und Führungsstil beeinflussen, wie Innovationen gefördert und umgesetzt werden.

Ansätze für erfolgreiche Innovation

Es gibt verschiedene Ansätze, um Innovation im Unternehmen zu fördern:

Bottom-up

Der Bottom-up-Ansatz bedeutet, dass Beiträge und Ideen von Mitarbeitern auf allen Ebenen des Unternehmens gesammelt werden.

Statt sich ausschließlich auf Anweisungen von oben zu verlassen, fördert dieser Ansatz Innovation von unten und ermöglicht es den Mitarbeitern, interne Bedürfnisse und Herausforderungen zu erkennen und anzugehen.

Wenn Sie das kollektive Wissen Ihrer Mitarbeiter nutzen, erhalten Sie wertvolle Einblicke in verbesserungswürdige Bereiche und können Innovationen direkt an der Basis vorantreiben.

Top-down

Im Gegensatz dazu wird der Top-Down-Ansatz der Innovation von der Unternehmensleitung oder von Führungskräften auf höchster Ebene vorangetrieben. Hier gibt das Management die Richtung und die Prioritäten für Innovationsinitiativen auf der Grundlage strategischer Ziele und Markttrends vor.

Lösungen werden dann im Einklang mit diesen übergeordneten Zielen entwickelt und umgesetzt. Dieser Ansatz sorgt zwar für Klarheit und Orientierung, birgt aber die Gefahr, dass wertvolle Erkenntnisse und Perspektiven der Mitarbeiter an der Basis übersehen werden.

Dezentral

Der dezentrale Innovationsansatz betont die Zusammenarbeit und Autonomie zwischen den verschiedenen Ebenen und Abteilungen innerhalb des Unternehmens.

Anstatt sich auf ein zentrales Innovationsteam zu verlassen, werden bei diesem Ansatz Entscheidungsbefugnisse verteilt und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit gefördert.

Durch die Nutzung des vielfältigen Fachwissens und der unterschiedlichen Perspektiven der verschiedenen Interessengruppen kann die Kreativität gefördert und die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen verbessert werden.

Was ist der beste Ansatz?

Innovation funktioniert am besten, wenn Inputs aus allen Ebenen integriert werden – von der Führung bis zu den Mitarbeitenden.

Externe Experten helfen bei der Entscheidungsfindung, bei der Bewertung von Partnerschaften, bei der Initiierung von Projekten oder bei der Ermittlung des benötigten Fachwissens. Dieses breite Netzwerk erleichtert die Problemlösung, auch wenn der Aufbau eines solchen Netzwerks für viele Unternehmen eine Herausforderung darstellt.

Letztlich gedeiht Innovation durch die Integration des Wissens der Unternehmensleitung, der Mitarbeiter und interner Experten, also durch eine gesunde Mischung aus allen drei Ansätzen.

Herausforderungen überwinden und Innovation fördern

Innovation bringt auch Herausforderungen mit sich. Unternehmen können diese erfolgreich bewältigen, indem sie:

- Stakeholder frühzeitig einbinden: Klare Kommunikation und aktive Beteiligung fördern.

- Widerstände abbauen: Eine Kultur der Offenheit und Risikobereitschaft schaffen.

- Silos auflösen: Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen.

Motivation der Mitarbeitenden:

Um Innovation im Unternehmen zu fördern, ist es wichtig, Mitarbeitende aktiv einzubeziehen. Dies gelingt durch:

- Anerkennung: Öffentliche Würdigung innovativer Ideen.

- Belohnungen: Monetäre und nicht-monetäre Anreize.

- Chancen: Weiterentwicklungsmöglichkeiten und spannende Projekte.

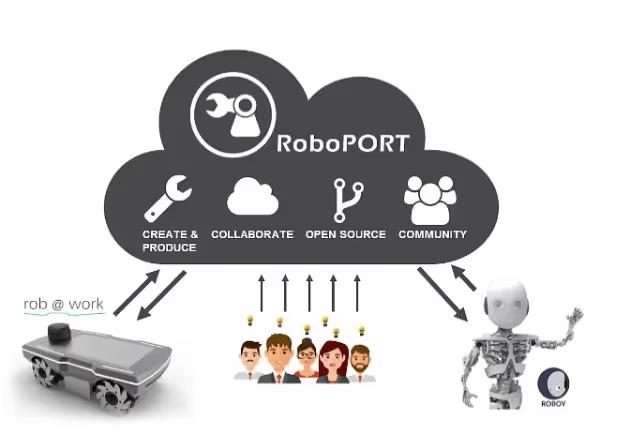

Innovation mit innosabi vorantreiben

Mit innosabi erhalten Unternehmen leistungsstarke Werkzeuge, um Innovationsprojekte zu unterstützen:

- Startup-Kollaboration: Partnerschaften mit Startups fördern.

- Datenintegration: Zugang zu relevanten Datenbanken wie Crunchbase.

- KPI-Tracking: Fortschritte und Erfolge messbar machen.

Durch diese Tools können Unternehmen Trends erkennen, Projekte effizient umsetzen und langfristige Innovationen sichern.

Der Blick nach vorn

Innovation ist der Herzschlag erfolgreicher Unternehmen in 2024 und darüber hinaus. Wer kreativ denkt, Trends aufgreift und Neues wagt, wird nicht nur überleben, sondern auch wachsen.

Ohne Innovation hingegen droht Stillstand – und dieser ist in der heutigen Geschäftswelt keine Option.

Fazit: Unternehmen, die eine Kultur der Kreativität und Zusammenarbeit fördern, setzen neue Standards in ihrer Branche und sichern sich langfristig den Erfolg.