Guides from innosabi

Erstellen Sie Ihren Innovationsfahrplan für den Erfolg im Jahr 2026

Ihre Innovations-Roadmap zum Erfolg 2026 beginnt hier. Praxisnahe Frameworks für Portfolio-Planung, externe Partnerschaften und messbare Wirkung.

Das Innovationstempo steigt, und 2026 rückt schneller näher, als es scheint. Während viele Unternehmen noch ihre Initiativen für 2025 finalisieren, schaffen moderne Führungskräfte bereits heute die Grundlage für die Wettbewerbsvorteile von morgen.

Die Daten erzählen eine klare Geschichte: Organisationen, die bei Open Innovation führend sind, verzeichnen ein 59 % schnelleres Umsatzwachstum als ihre Wettbewerber. In einer Zeit technologischer Konvergenz, wirtschaftlicher Unsicherheit und ökosystemgetriebener Zusammenarbeit ist eine strategische Innovations-Roadmap unverzichtbar für jedes Unternehmen.

Quick Article Takeaways

- Unternehmen, die strukturierte Innovations-Roadmaps nutzen, erzielen 70 % bessere Strategie-/Umsetzungs-Übereinstimmung und übertreffen Wettbewerber beim Umsatzwachstum.

- Das Three Horizons Model balanciert inkrementelle Verbesserungen (70 %), Wachstumsinitiativen (20 %) und bahnbrechende Innovationen (10 %).

- Open-Innovation-Ökosysteme liefern 3,3-mal bessere Umsatzperformance; führende Unternehmen beziehen 40–50 % ihrer Innovationen extern.

- KI transformiert das Innovationsmanagement selbst – frühe Anwender sehen 40–60 % weniger manuelle Arbeit.

- Ein 90-Tage-Implementierungsframework hilft Innovationsmanager:innen, von der Strategie zur Umsetzung mit messbaren Ergebnissen zu gelangen.

Die Innovationslandschaft 2026: Was Sie wissen müssen

Wirtschaftlicher Kontext und Wachstumsbereiche

Der globale wirtschaftliche Ausblick für 2026 bringt sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Das weltweite BIP-Wachstum wird voraussichtlich moderat bei rund 3,1 % liegen, während die weltweiten Schulden über 337 Billionen USD erreichen. Doch die Schwellenmärkte zeichnen ein anderes Bild: Sie wachsen mit 4,1 %, verglichen mit nur 1,5 % in den entwickelten Volkswirtschaften – also fast dreimal so schnell.

Diese Divergenz schafft strategische Chancen für Organisationen, die bereit sind, über traditionelle Märkte und Geschäftsmodelle hinaus zu innovieren. Entscheidend ist, zu wissen, wo Sie Ihre Innovationswetten platzieren.

Auch die Innovationslandschaft selbst wird von starken Kräften umgestaltet: KI-Systeme, die autonom Startups scouten und Trends analysieren, ermöglichen frühen Anwendern 40–60 % weniger manuelle Arbeit – mit potenziellen wirtschaftlichen Vorteilen von bis zu 920 Milliarden USD jährlich für S&P-500-Unternehmen bis 2026.

Gleichzeitig wächst grüne Technologie jährlich um 9,39 %, was zeigt: Nachhaltigkeit ist ein Wettbewerbsfaktor. Besonders wichtig: Digitale Innovationsplattformen demokratisieren den Zugang zu Millionen aufstrebender Unternehmen weltweit. Dadurch können kleinere Teams heute mit großen Innovationsabteilungen konkurrieren – vorausgesetzt, sie nutzen die richtigen Tools.

Der Aufstieg von Innovationsökosystemen

Vielleicht der bedeutendste Wandel im Innovationsmanagement ist der Übergang von geschlossenen, internen Prozessen zu offener, ökosystembasierter Zusammenarbeit. Heute erkennen 84 % der Führungskräfte Open Innovation als erfolgsentscheidend – und die Zahlen geben ihnen Recht: Organisationen mit reifen Open-Innovation-Praktiken haben eine 3,3-fach höhere Wahrscheinlichkeit, beim Umsatzwachstum zu übertreffen, und eine 2,7-fach höhere Wahrscheinlichkeit, bei der Profitabilität zu führen.

Führende Unternehmen profitieren bereits davon:

- P&G’s Connect + Develop bezieht 50 % aller Innovationen extern

- Unilever Foundry hat 3.000 Startups eingebunden, 65 Pilotprojekte durchgeführt und 30 erfolgreiche Scale-ups realisiert

- IBM steigerte seinen Partnerumsatz von 15 % auf 40 % innerhalb von zwei Jahren

(Quelle: Startups Insights, 2025)

Die Erkenntnis?

Ihre nächste bahnbrechende Innovation wird wahrscheinlicher aus Ihrem Ökosystem kommen als allein aus Ihrem F&E-Labor. Open-Innovation-Ökosysteme werden zum Standard, da Unternehmen routinemäßig mit Universitäten, NGOs, Startups und sogar Wettbewerbern zusammenarbeiten, um Ressourcen und Expertise zu bündeln.

Der Aufbau dieser Ökosystempartnerschaften beginnt damit, zu wissen, wo man suchen muss und wie man potenzielle Partner bewertet – weshalb wir die Landschaft externer Innovationsquellen in einem separaten Leitfaden kartiert haben.

Entwickeln Sie Ihre Innovations-Roadmap für 2026: Ein strategischer Rahmen

Der Aufbau einer Roadmap, die echte Ergebnisse liefert, erfordert einen strukturierten Ansatz. Hier ist ein erprobtes Framework, um von der Strategie zur Umsetzung zu gelangen:

1. Start with Strategic Alignment

Eine effektive Innovations-Roadmap beginnt mit absoluter Klarheit über den Zweck.

- Fördern Sie Produktinnovationen?

- Sollen mehrere Teams ausgerichtet werden?

- Navigieren Sie durch Marktumbrüche?

Ihre Roadmap muss direkt mit den strategischen Zielen Ihrer Organisation verbunden sein. Ohne diese Grundlage wird Innovation schnell zu teurer Experimentierarbeit.

Beginnen Sie mit einer aktuellen EInschätzung: Bewerten Sie Ihre Innovationsreife, Fähigkeitslücken, verfügbare Ressourcen und kulturelle Bereitschaft. Diese ehrliche Analyse hilft dabei, realistische Ziele zu setzen und die notwendigen Veränderungen zu identifizieren.

2. Wenden Sie das Drei-Horizonte-Modell an.

Die erfolgreichsten Innovations-Roadmaps balancieren drei Zeithorizonte gleichzeitig:

Horizon 1: Optimize & Defend - Fokus auf inkrementelle Verbesserungen bestehender Produkte und Services.

Diese „Quick Wins“ finanzieren Ihr breites Innovationsportfolio und liefern sofortigen Mehrwert.

Beispiele:

- KI-gestützte Prozessautomatisierung

- Verbesserungen der Customer Experience

- Effizienzsteigerungen im Betrieb

Die Mechanismen zur Identifikation, Priorisierung und Skalierung solcher inkrementellen Erfolge verdienen eine eigene Betrachtung – genau dies behandeln wir in unserem Leitfaden zur inkrementellen Innovation im Unternehmen.

Horizon 2: Build & Scale - Ausweitung auf angrenzende Märkte und Erkundung neuer Geschäftsmodelle. Hier testen Sie neue Partnerschaften mit Startups, starten Pilotprogramme in unerschlossenen Märkten und entwickeln Ihre Innovationsfähigkeiten weiter.

Horizon 3: Create & Transform - Strategische Wetten auf Durchbruchsinnovationen und disruptive Geschäftsmodelle. Hier entstehen neue Plattformen, vollständig neue Angebote oder Ökosystempartnerschaften, die ganze Branchen verändern können.

Zwar mit höherem Risiko, doch entscheidend für langfristige Marktführerschaft.

→ Portfolio-Regel: Verteilen Sie Ihre Ressourcen ungefähr wie folgt: 70 % Horizon 1 | 20 % Horizon 2 | 10 % Horizon 3. So balancieren Sie aktuelle Leistung mit zukünftigen Chancen.

3. Wesentliche Bestandteile Ihrer Roadmap

Nachdem Sie Ihre drei Horizonte definiert haben, benötigt Ihre Roadmap vier fundamentale Bausteine, um erfolgreich umgesetzt zu werden:

3.1 Klare Ziele und KPIs

Definieren Sie messbare Ziele mit klaren Meilensteinen, die direkt an geschäftlichen Nutzen gekoppelt sind. Verfolgen Sie sowohl Leading Indicators (Anzahl der Piloten, geschlossene Partnerschaften, eingebundene Mitarbeitende) wie auch Lagging Indicators (Umsatz durch neue Produkte, Marktanteilsgewinne, Verbesserungen der Kundenzufriedenheit).

3.2 Ressourcenzuweisung

Seien Sie transparent über Budgets, Personal und benötigte Tools pro Initiative. Planen Sie Skalierbarkeit ein, sodass Ressourcen mitwachsend angepasst werden können. Viele Roadmaps scheitern nicht an schlechter Strategie, sondern an unterschätztem Ressourcenbedarf.

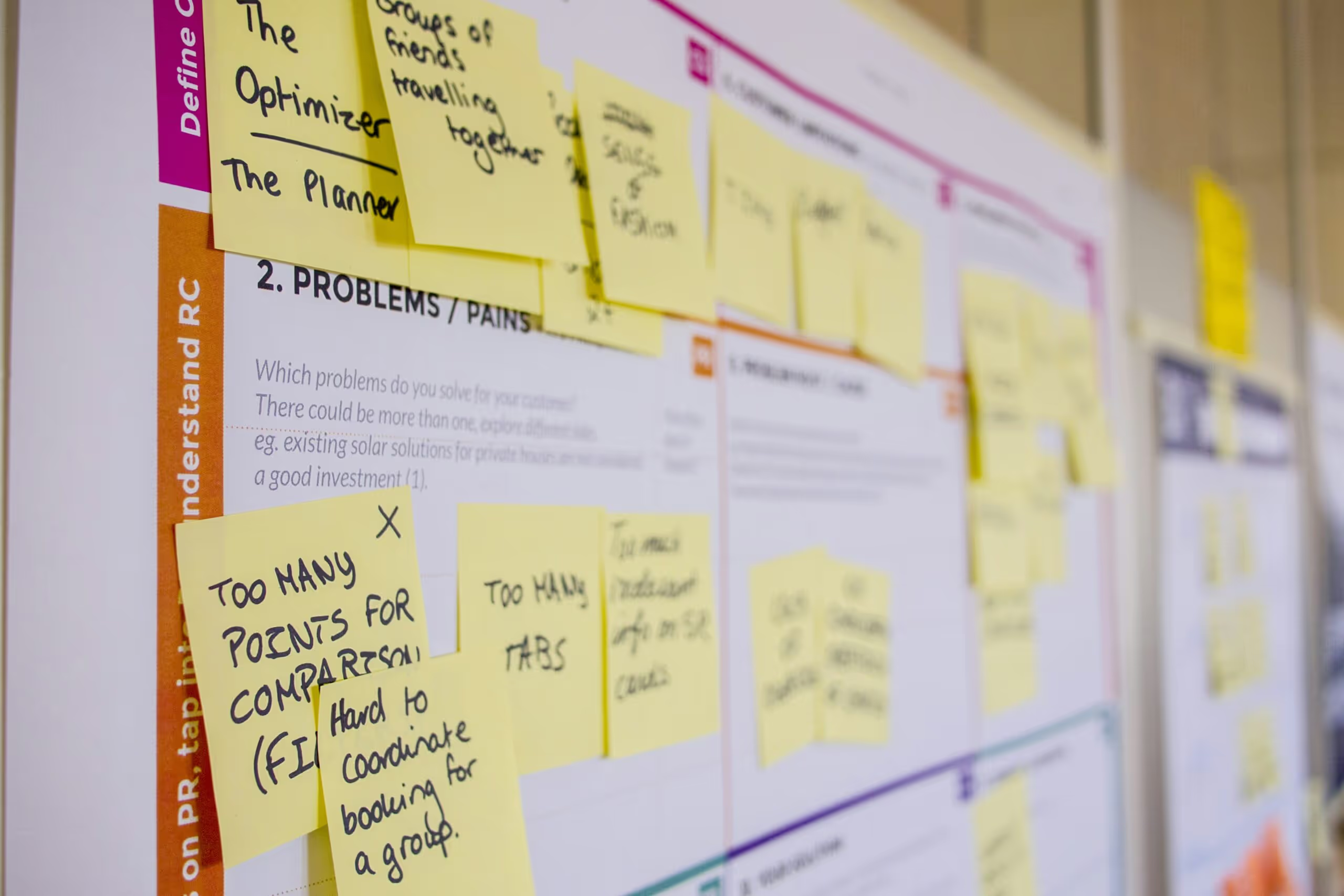

3.3 Einbindung von Interessengruppen

Beziehen Sie Stakeholder frühzeitig ein, um Annahmen zu validieren und Abhängigkeiten sichtbar zu machen. Cross-funktionale Zusammenarbeit ist der Unterschied zwischen einer Roadmap, die im Regal verstaubt, und einer, die echte Transformation antreibt.

3.4 Flexibilität und Risikomanagement

Die besten Roadmaps sind lebendige Dokumente, die kontinuierliches Monitoring und Anpassung erfordern.

Implementieren Sie:

- Quartalsweise Review-Zyklen

- Szenarioplanung für verschiedene Zukunftsbilder

- Klare Pivot-Mechanismen

Die Marktbedingungen werden sich ändern – Ihre Roadmap sollte das ebenfalls tun.

Kritische Erfolgsfaktoren für 2026

Mit Ihrem Framework an Ort und Stelle hängt der Erfolg von diesen fünf kritischen Faktoren ab:

Nutzen Sie KI während des gesamten Innovationszyklus

KI wird zur Infrastruktur des Innovationsmanagements selbst.

Nutzen Sie KI für:

- Trend- und Technologiedetektion

- Startup Scouting

- Wettbewerbsanalysen

- Prädiktive Analysen

Setzen Sie generative KI ein für:

- Rapid Prototyping

- Szenario-Modellierung

- Kreative Exploration

Vergessen Sie jedoch nicht das Thema Governance: Der EU AI Act bringt detaillierte Anforderungen für Hochrisiko-KI-Systeme. Frühe Compliance wird damit zum Wettbewerbsvorteil.

Machen Sie Nachhaltigkeit zu einem strategischen Treiber

Nachhaltigkeit wird 2026 fester Bestandteil jedes Innovationsmanagements sein – auf jeder Ebene der Entscheidungsfindung.

Fokusbereiche:

- Produkte mit zirkulären Lebenszyklen entwickeln

- In erneuerbare Lösungen investieren

- Geschäftsmodelle priorisieren, die langfristige ökologische Gesundheit unterstützen

Aufbau und Aktivierung Ihres Ökosystems

Ihr Innovationsökosystem – bestehend aus Startups, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Partnern und Kunden – ist ein strategischer Vermögenswert.

Aktivieren Sie es durch:

- Strukturierte Kollaborationsprogramme

- Innovationswettbewerbe

- Co-Creation-Initiativen

Erwägen Sie den Einsatz einer Plattform, die Zugang zu Millionen aufstrebender Unternehmen und tausenden Technologietrends weltweit bietet – so wird Ökosystem-Discovery von einer manuellen Tätigkeit zu einer automatisierten Fähigkeit.

Auch mit strukturierten Ansätzen bleibt Open Innovation nicht ohne Herausforderungen. Unser Artikel über Herausforderungen in Open Innovation zeigt, welche Hindernisse typisch sind und wie man sie systematisch überwindet.

Investieren Sie in Innovationsinfrastruktur

Neben externen Partnerschaften benötigen Sie interne Systeme, die Innovation skalierbar machen.

Dazu gehören:

- Schulungsprogramme für Innovationskompetenzen

- Klare Innovationsprozesse und Governance-Strukturen

- Zeit- und Ressourcenräume für Innovationsaktivitäten

Innovation darf nicht zufällig entstehen – sie muss institutionalisiert werden.

Proaktives Navigieren durch regulatorische Komplexität

Ob KI-Regulierung, Anforderungen zur Datenlokalisierung oder branchenspezifische Compliance: Die regulatorische Landschaft wird zunehmend komplex.

Unternehmen, die sich proaktiv mit neuen Vorgaben auseinandersetzen und Compliance in ihre Innovationsprozesse integrieren, werden schneller vorankommen als jene, die es als nachgelagerte Aufgabe betrachten.

Anwendung im Alltag: Ihre ersten 90 Tage

So bringen Sie Ihre Strategie mit einem fokussierten 90-Tage-Plan erfolgreich in die Umsetzung:

Tage 1–30: Bewerten und Ausrichten

- Durchführung einer schnellen Innovationsreife-Bewertung

- Interviews mit wichtigen Stakeholdern aus allen Funktionen

- Benchmarking mit Innovationsführern Ihrer Branche

- Identifikation kritischer Fähigkeitslücken und Quick Wins

Tage 31–60: Entwerfen und Prioritäten setzen

- Definition von 3–5 strategischen Innovationsthemen, die mit den Unternehmenszielen verknüpft sind

- Mapping konkreter Initiativen über die drei Horizonte hinweg

- Priorisierung mithilfe eines Impact-Effort-Frameworks

- Sicherstellung von Executive Sponsorship und Ressourcenfreigaben

Tage 61–90: Start & Überwachung

- Start der wichtigsten Horizon-1-Projekte

- Aufbau von Governance-Strukturen und Entscheidungsprozessen

- Einrichtung von Tracking-Mechanismen und klaren Kommunikationsrhythmen

- Feiern erster Erfolge, um Momentum aufzubauen[a]

5 häufige Fallstricke, die es zu vermeiden gilt

Auch die bestgeplanten Roadmaps können scheitern. Achten Sie daher auf diese fünf typischen Fallen:

1. Lack of Strategic Clarity: Innovation ohne klaren geschäftlichen Zweck verschwendet Ressourcen. Stellen Sie sicher, dass jede Initiative direkt auf strategische Unternehmensziele einzahlt.

2. Insufficient Stakeholder Buy-In: Roadmaps, die isoliert erstellt werden, scheitern häufig. Binden Sie funktionsübergreifende Teams von Anfang an ein und entwickeln Sie gemeinsam Lösungen.

3. Rigid Planning: Märkte verändern sich, Technologien entwickeln sich weiter, Wettbewerber handeln schnell. Ihre Roadmap braucht eingebaute Flexibilität durch regelmäßige Review-Zyklen.

4. Resource Underestimation: Zu viele parallele Initiativen ohne ausreichende Ressourcen führen zu mittelmäßiger Umsetzung.

Seien Sie realistisch, was tatsächlich machbar ist.

5. Neglecting Culture: Innovationsprozesse ohne kulturellen Wandel führen nur zu begrenzten Ergebnissen. Investieren Sie in den Aufbau einer Innovationskultur, die Mut, Lernen und Experimentieren unterstützt.

Das Fazit

Die Zukunft der Innovation im Jahr 2026 wird von Organisationen geprägt, die:

- strategische Klarheit mit Ökosystemdenken kombinieren,

- neue Technologien und Nachhaltigkeit aktiv einbinden,

- und Planung mit adaptiver Umsetzung vereinen.

Die Daten zeigen eindeutig:

Strukturiertes Innovations-Roadmapping wirkt.

Ihre Innovations-Roadmap 2026 ist Ihr Blueprint für Wettbewerbsvorteile in einer unsicheren Zukunft.[b]

Die Zeit zum Handeln ist jetzt.

Next Steps

Möchten Sie das Potenzial Ihres Innovationsökosystems freisetzen?

Berücksichtigen Sie diese nächsten Schritte:

- Bewerten Sie Ihre Innovationsreife:

Wo sind Sie stark? Wo behindern Lücken Ihr Potenzial? - Aktivieren Sie Ihr Ökosystem:

Kartieren Sie bestehende Partner, identifizieren Sie Lücken und prüfen Sie Plattformen, die Zugang zu globaler Innovationsintelligenz bieten. - Starten Sie Ihre Roadmap:

Nutzen Sie das Three Horizons Framework, um aktuelle Bedürfnisse und langfristige Transformation auszubalancieren. - Bauen Sie die Infrastruktur:

Investieren Sie in Plattformen, Prozesse und Fähigkeiten, die Innovation systematisch statt zufällig entstehen lassen.

Die Unternehmen, die 2026 führen werden, treffen heute strategische Entscheidungen. Treffen Sie die richtigen.